28 avril 2024

Deux nouveaux satellites rejoignent la constellation Galileo

Déjà système de navigation par satellite le plus précis au monde et la plus grande constellation européenne de satellites, Galileo est opérationnel depuis 2016, date à laquelle les services initiaux ont été déclarés. Galileo fait la différence dans les domaines ferroviaire, maritime, agricole, des services de chronométrage financier et des opérations de sauvetage.

De nombreux secteurs stratégiques en dépendent : déjà 10 % du PIB annuel de l'UE dépend de la navigation par satellite et ce chiffre est appelé à augmenter. Qu'il s'agisse de trouver notre chemin, de soutenir les activités de recherche et de sauvetage et de fournir des horodatages ultra-précis pour toutes sortes d'applications institutionnelles et commerciales, Galileo fait partie intégrante de notre vie quotidienne.

Depuis la conception de Galileo, 38 satellites Galileo ont été développés et testés par l'ESA et l'industrie européenne pour le programme Galileo de l'UE. Parmi ceux-ci, quatre satellites de validation en orbite et 26 satellites à pleine capacité opérationnelle ont été placés en orbite avec 12 lancements.

Ce lancement intervient quelques jours seulement après le début de la diffusion des nouveaux signaux du Service Public Régulé (PRS). Ce service de navigation crypté est spécialement conçu pour les utilisateurs gouvernementaux autorisés et les applications sensibles, contribuant ainsi à accroître l'autonomie et la résilience de l'Europe dans le domaine critique de la navigation par satellite.

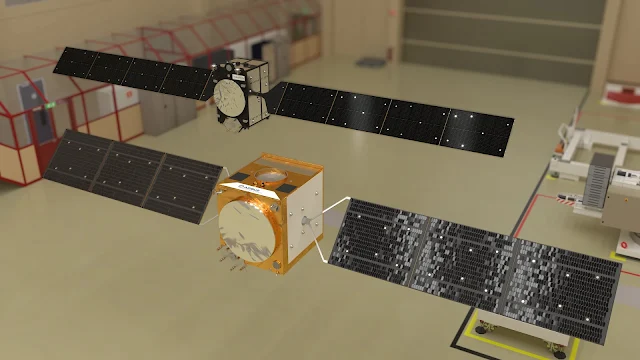

Les huit satellites Galileo de première génération restants sont prêts à être lancés prochainement, après quoi une deuxième génération (G2) de satellites commencera à rejoindre la constellation, attendue en 2026 avec le lanceur Ariane 6. L'ESA, en tant qu'autorité de conception de Galileo et responsable du développement du système, travaille avec l'industrie européenne pour développer les satellites G2 qui révolutionneront la flotte avec des capacités améliorées. Les satellites G2 utiliseront une propulsion électrique et hébergeront une antenne de navigation plus puissante, des horloges atomiques plus nombreuses et encore meilleures et des charges utiles entièrement numériques.

Pour plus d'informations sur Galileo : https://www.usegalileo.eu/EN/

18 septembre 2024

Avec le lancement d'un deuxième lot de satellites Galileo, c'est la fin du contrat passé avec SpaceX

Les quatre satellites Galileo lancés à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX avaient initialement été affectés à des vols Soyuz lancés depuis le Centre spatial guyanais. Cependant, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tous les vols Soyuz gérés par l'ESA depuis ce centre ont été abandonnés. La responsabilité du lancement des satellites a ensuite été transférée à des vols gérés par Arianespace. Avec le retrait d'Ariane 5 et les retards de développement de la prochaine génération de fusées lourdes européennes qui ont retardé son lancement, l'ESA a été obligée de chercher ailleurs.

Fin 2023, l'ESA, au nom de la Commission européenne, a signé un accord avec SpaceX qui permettrait au fournisseur de lancement américain d'effectuer deux vols Falcon 9 transportant deux paires de satellites Galileo. Le premier des deux vols a été lancé avec succès en avril.

Une fusée Falcon 9 transportant les deux derniers satellites Galileo à être lancés par SpaceX a décollé de la base spatiale de Cap Canaveral à 22h50 UTC le 17 septembre. Environ trois heures et demie plus tard, les deux satellites ont été déployés avec succès sur une orbite terrestre moyenne.

« Avec le déploiement de ces deux satellites, Galileo complète sa constellation comme prévu, en atteignant le nombre de satellites opérationnels requis plus un de réserve par plan orbital », a expliqué le directeur de la navigation de l'ESA, Javier Benedicto.

Les 32 satellites lancés complètent la constellation Galileo. Six autres satellites seront ajoutés pour accroître les performances et la fiabilité du système. Ces satellites devraient être lancés par paires à bord de fusées Ariane 6 entre 2025 et 2026.

Voir notre article "Six faits époustouflants sur Galileo" sur notre Blog, ainsi que celui concernant le premier lancement de satellites Galileo par SpaceX en avril 2024.

17 décembre 2025

Succès du lancement d'Ariane 6 de ce jour

Le jeudi 17 décembre au matin, La fusée Ariane 6 a décollé de Kourou en Guyane pour lancer deux nouveaux satellites Galileo, l'équivalent européen du GPS américain. Ces satellites vont rejoindre la constellation Galileo déjà composée d'une trentaine d'engins, situés à 23 000 kilomètres l'altitude, dont on reçoit les signaux au quotidien sur nos smartphones.

Le système Galileo est en effet connecté avec presque tous les téléphones portables pour la géolocalisation. Galileo permet de se localiser avec plus de précisions que son concurrent américain, le GPS, à savoir autour d'un mètre d'erreur contre cinq. A l'instar du GPS, Galileo a de plus un service de haute précision réservé à un usage professionnel capable de localiser un objet partout sur Terre à 20 centimètres près.

12 juin 2024

Feu vert pour la conception du satellite Galileo de deuxième génération

La production des satellites Galileo de deuxième génération progresse à toute vitesse après que deux comités indépendants d'examen de la conception critique des satellites ont confirmé que les conceptions de satellites des industries respectives répondent à toutes les exigences de mission et de performances. Cette réalisation constitue une autre étape cruciale franchie à temps dans le calendrier ambitieux de développement des 12 premiers satellites de la flotte Galileo de deuxième génération.

La flotte de deuxième génération comprendra deux familles de satellites différentes développées en parallèle. Les deux modèles ont récemment fait l’objet d’une évaluation approfondie par les comités d’examen critique de conception (CDR) dirigés par l’ESA. Dans le cadre de cet examen, des experts techniques indépendants ont vérifié la robustesse de conception et les capacités techniques des satellites.

Lire l'article sur notre Blog

13 mai 2025

Le satellite Galileo GSAT0104 prend sa retraite après 12 ans de service de navigation

Le 12 mars 2013, le satellite Galileo GSAT0104, aux côtés de ses homologues de validation en orbite (IOV), est entré dans l'histoire en permettant la première localisation du système européen indépendant de navigation par satellite Galileo.

Aujourd'hui, après 12 ans de service, principalement dans le domaine de la recherche et du sauvetage, GSAT0104 entre à nouveau dans l'histoire en devenant le premier satellite de la constellation Galileo à être déclassé.

29 janvier 2024

Galileo, désormais prêt pour l'aviation

Dans l'aviation civile, notamment pour les étapes critiques telles que les approches finales, les systèmes de navigation doivent être extrêmement fiables. L'Organisation de l'aviation civile internationale ( OACI ) définit les exigences strictes que doivent remplir les systèmes pour être utilisés dans ces opérations dites de sécurité de la vie, où un dysfonctionnement du système entraînerait des catastrophes humaines ou environnementales majeures.

Galileo n'a jamais été conçu pour se conformer à ces normes d'intégrité rigoureuses, car l'Europe disposait déjà d' EGNOS , un système de sauvegarde de la vie dédié à la navigation. EGNOS « augmente » les signaux GPS pour les opérations critiques dans les domaines de l'aviation, de la navigation maritime, de l'agriculture et bien plus encore. Mais en 2016, l'ESA s'est associée à la Commission européenne ( CE ) et à l'Agence européenne pour le programme spatial ( EUSPA ) pour accroître la fiabilité de Galileo et le rendre adapté à l'aviation civile, en tant que système de soutien autonome en cours de route et complété par EGNOS à le décollage et l'atterrissage.Avec 18 satellites déjà en orbite autour de la Terre en 2016 et le déploiement du reste en plein essor, la refonte de l'ensemble du système n'était pas une option. L'équipe s'est donc attelée à faire preuve de flexibilité et d'esprit créatif, dans le plus pur style de l'ESA, pour pousser le limites de l'ingénierie.

Lire l'article sur le site de l'ESA

24 avril 2024

Six faits époustouflants sur Galileo

Galileo, le système européen de navigation par satellite, est non seulement incroyablement fiable, mais fait également partie intégrante de notre vie quotidienne. Il prend en charge un nombre toujours croissant de domaines, notamment l'agriculture, la recherche et le sauvetage, la robotique, la conduite autonome d'automobiles, de trains, de navires et de drones, et même la conduite autonome d'automobiles, de trains, de navires et de drones, mais aussi tout simplement s'orienter via son smartphone.

04 novembre 2023

L’Europe spatiale à la recherche d’une sortie de crise

Pour l’heure, l’Europe devra avoir recours aux lanceurs américains pour ses missions spatiales, après que la Guerre russo-ukrainienne a clôturé les négociations et transactions commerciales spatiales entre l’Europe et la Russie. En effet, l’Union européenne vient notamment de signer un contrat d’ampleur avec SpaceX pour que la fusée Falcon 9 lance les satellites européens Galileo.

Les représentants des vingt-deux pays membres de l’ESA se réunissent le lundi 6 novembre 2023 à Séville (Espagne) lors du Space Summit : l'avenir de l'Europe spatiale est en jeu.

Le directeur de l'agence spatiale française CNES, Philippe Baptiste, met en cause la gouvernance de l'ESA et la "règle de retour géographique" comme les principales raisons pour lesquelles le développement d'Ariane 6 n'a pas été fait dans le respect des délais et coûts prévus.

Dans une interview accordée au média Les Echos, M. Baptiste a affirmé que même si la société ArianeGroup s'était vue confier un rôle plus important dans le développement d'Ariane 6, elle n'avait pas reçu « l'autonomie et les responsabilités nécessaires ».

Lire l'article sur le site d'European Spaceflight

Tribune libre : le "retour industriel" dans les programmes de l’ESA. Vertus, limites, évolution.

Didier Faivre, ancien directeur du Centre Spatial Guyanais et ex-directeur de Galileo à l’ESA, et Bertrand de Montluc, ancien directeur des affaires internationales du CNES, estiment que les évolutions nécessaires de la règle du "retour", très critiquée aujourd’hui, doivent préserver "l’aller" à savoir les financements publics nationaux mutualisés au sein de l’ESA (source principale de financement du secteur spatial), et la garantie du maintien de l’autonomie de l’Europe.

19 avril 2024

L’ESA et l’UE conviennent d’accélérer l’utilisation de l’espace

Le monde est confronté à des défis liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux actions humaines. L’espace est crucial pour relever ces défis, mais de nombreuses organisations n’ont pas encore exploité tout son potentiel. L'ESA a proposé trois « accélérateurs » – des initiatives récentes qui contribuent à la durabilité et à la résilience sur Terre et dans l'espace – et travaillera avec l'UE pour réaliser leur plein potentiel.

Alors que les dirigeants et les nations du monde s'efforcent d'accélérer l'action climatique, l'ESA cherche à travailler avec des partenaires internationaux, européens et nationaux pour apporter des contributions tangibles et mesurables au parcours de décarbonation de la société. L'accélérateur Space for a Green Future soutiendra le Green Deal de l'UE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître les pratiques durables et à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Il exploite les satellites d'observation de la Terre Copernicus et le système de navigation Galileo, composants phares. du programme spatial de l'UE mis en œuvre par l'ESA – pour surveiller et lutter contre le changement climatique. L’ESA et l’UE travailleront ensemble sur cet accélérateur pour assurer la cohérence et maximiser les synergies entre leurs activités.

L’accélérateur Rapid and Resilient Crisis Response vise à sauver des vies et des moyens de subsistance en créant un système spatial de gestion des crises. En complément du système de gestion des urgences Copernicus et du service d'alerte d'urgence Galileo, il renforcera les systèmes de gestion des crises en fournissant une alternative spatiale aux systèmes terrestres qui peuvent être compromis par des catastrophes naturelles ou d'autres actions. Cet accélérateur contribuera notamment à certains objectifs de la stratégie spatiale de sécurité et de défense de l'UE adoptée par la Commission européenne.

Parce que l’espace est crucial pour la vie quotidienne sur Terre, l’ESA et l’UE renforceront la capacité européenne à garantir une autonomie stratégique dans la protection des actifs dans l’espace et au sol, grâce à l’accélérateur Protect. L'ESA et l'UE ont convenu de travailler ensemble pour établir des services de météorologie spatiale opérationnels pour l'Europe et pour lancer une approche européenne de gestion du trafic spatial qui inclut les principes du zéro débris.

Lire l'article sur le site de l'ESA

09 juillet 2024

Vol inaugural réuni d'Ariane 6

"C'est un jour historique pour l'ESA et pour l'Europe", salue le directeur général de l'agence spatiale européenne (ESA), Joseph Aschbacher. Ariane 6 a mis en orbite, mardi 9 juillet, les micro-satellites qu'elle transportait, marquant ainsi le succès du vol inaugural de la fusée européenne. Avec un retard d'une heure en raison d'un problème "mineur" résolu dans la matinée, la fusée de 56 mètres a décollé à 21 heures (heure de Paris) de son pas de tir de Kourou, en Guyane.

Ce vol d'Ariane 6 était stratégique pour les Européens s'ils veulent continuer à exister face au géant américain SpaceX qui lance ses fusées réutilisables Falcon 9 environ deux fois par semaine. Privée de lanceur depuis la fin d'Ariane 5 en juillet 2023, l'Europe n'avait plus les moyens d'accéder à l'espace de façon indépendante.

Pour ce premier vol, Ariane 6 n'embarquait pas de satellites majeurs de ses clients. A son bord se trouvent des expériences scientifiques et des microsatellites d'universités, comme le Projet PariSat de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Au total, Ariane 6 embarque 18 "passagers", dont huit cubesats, des petits satellites de la taille d'une boîte de chaussures, et une masse inerte de deux tonnes simulant les satellites Galileo, le système de géolocalisation européen, plus précis que le GPS.

06 mai 2024

La quête des océans cachés dans le Système solaire

C’est un phénomène géophysique qui fait rêver les scénaristes de science-fiction, gamberger les astrophysiciens et turbiner les agences spatiales. Certains satellites naturels de Jupiter et de Saturne maintiennent sous leur surface de glace des océans, aux volumes surpassant, parfois de plus du double, celui… de toutes les eaux terrestres réunies !

Lire l'article Du Monde (réservé aux abonnés qui vous est offert ici) ou sur notre Blog.

16 octobre 2023

Juno voit la surface de Io changer

Mais Io navigue tellement près de Jupiter que la planète géante malaxe sans cesse le satellite sous l'effet de la gravitation. Io navigue 421 000 km de Jupiter, c’est-à-dire une distance comparable à celle de la Terre à la Lune. On note déjà sur Terre les effets de marée de la Lune. Mais Jupiter est 26 000 fois plus massive que notre satellite naturel. Avec 150 volcans actifs connus, la surface de Io change rapidement.

Des modifications sont visibles à l’échelle d’une vie humaine. Ainsi si on compare aux photos obtenues par les sondes Galileo dans les années 1990 et Voyager en 1979, on peut identifier quelques terrains modifiés par l’activité volcanique sur cette nouvelle image (flèches rouges ci-dessous).

Article de Ciel & Espace