14 janvier 2026

La philanthropie peut-elle accélérer la construction d'un télescope phare ?

Lire l'article sur notre Blog

30 novembre 2025

La danse des télescopes et des rayons gamma

22 octobre 2025

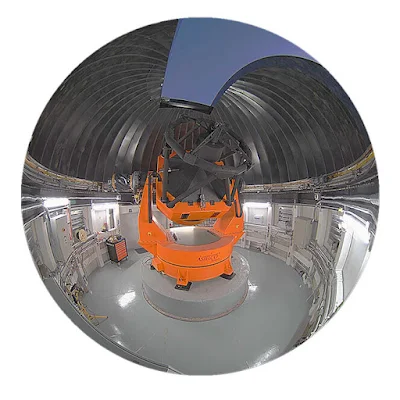

Des milliers d'yeux tournés vers le ciel : 4MOST voit sa première lumière

Il devrait capturer et analyser la lumière de plus de 25 millions d'objets différents au cours de ses cinq premières années de fonctionnement, afin de percer les secrets de l'histoire de notre galaxie, d'explorer les mystères de la matière noire et d'étudier les origines des étoiles, parmi de nombreux autres objectifs scientifiques.

Lire l'article sur le site de l'ESO

02 juillet 2025

3 ans de science : 10 surprises cosmiques du télescope Webb de la NASA

Depuis juillet 2022 , le télescope spatial James Webb de la NASA est focalisé sur notre univers. Grâce à sa capacité sans précédent à détecter et analyser la lumière infrarouge, autrement invisible, Webb réalise des observations autrefois impossibles, transformant notre vision du cosmos, des galaxies les plus lointaines à notre propre système solaire.

Webb a été créé avec la promesse de révolutionner l'astronomie et de réécrire les manuels scolaires. Et à tous égards, il a largement répondu à l'engouement suscité, dépassant les attentes à un point que les scientifiques n'osaient imaginer. Depuis le début de ses activités scientifiques, Webb a mené à bien plus de 860 programmes scientifiques , un quart de son temps étant consacré à l'imagerie et les trois quarts à la spectroscopie . En seulement trois ans, il a collecté près de 550 téraoctets de données, donnant lieu à plus de 1 600 articles de recherche, aux résultats fascinants trop nombreux pour être énumérés et à une multitude de nouvelles questions auxquelles répondre.Voici quelques exemples remarquables dans l'article de la NASA sur notre Blog

23 juin 2025

L'observatoire révolutionnaire Vera Rubin révèle ses premières images

La nébuleuse Trifide et la nébuleuse de la Lagune – des pépinières stellaires au sein de notre Voie lactée – sont observées avec des détails sans précédent. L'équipe à l'origine du très attendu observatoire Vera Rubin au Chili a publié ce lundi 23 juin 2025 ses premières images, révélant des vues à couper le souffle de régions de formation d'étoiles ainsi que de galaxies lointaines.

Après plus de deux décennies de construction, ce télescope géant financé par les États-Unis est perché au sommet du Cerro Pachon, dans le centre du Chili, où le ciel sombre et l'air sec offrent des conditions idéales pour observer le cosmos.11 juin 2025

Les télescopes terrestres offrent un regard neuf sur l'aube cosmique

Pour la première fois, des scientifiques ont utilisé des télescopes terrestres pour observer plus de 13 milliards d'années en arrière et voir comment les premières étoiles de l'univers affectent la lumière émise par le Big Bang.

Lire l'article sur notre Blog

07 avril 2025

Le Big Bang à portée de télescope

Lire l'article du CNRS

05 mars 2025

Invention d'une lentille plate pour télescope : ce que ça change

Lire l'article de Techno-Science.net

13 février 2025

Détection du neutrino le plus énergétique de tous les temps

Lire l'article sur Ca se Passe La-Haut et celui du Monde ou encore celui du Journal du CNRS

15 janvier 2025

Dernière lueur d'étoile pour le projet révolutionnaire Gaia

Lancé le 19 décembre 2013, le réservoir de carburant de Gaia est presque vide. Il consomme environ une douzaine de grammes de gaz froid par jour pour continuer à tourner avec une précision extrême. Mais ce n'est pas encore la fin de la mission. Des tests technologiques sont prévus dans les semaines à venir avant que Gaia ne soit déplacée vers son orbite de « retraite », et deux publications massives de données sont prévues respectivement vers 2026 et à la fin de cette décennie.

Infographie présentant la mission Gaia de l'ESA en chiffres pendant sa phase de surveillance du ciel

Lire l'article sur notre Blog et lire aussi l'article sur le site du CNES (en français)

10 janvier 2025

Le ciel le plus sombre et le plus pur du monde menacé par un mégaprojet industriel

Un patrimoine irremplaçable pour l'humanité

Depuis son inauguration en 1999, l'Observatoire de Paranal, construit et exploité par l'Observatoire Européen Austral (ESO), a permis des avancées significatives en astronomie, telles que la première image d'une exoplanète et la confirmation de l'accélération de l'expansion de l'Univers. Le prix Nobel de physique 2020 a été décerné pour les recherches sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, dans lesquelles les télescopes de Paranal ont joué un rôle déterminant. L'observatoire est un atout majeur pour les astronomes du monde entier, y compris ceux du Chili, dont la communauté astronomique s'est considérablement développée au cours des dernières décennies. En outre, le Cerro Armazones, situé à proximité, accueille la construction de l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO, le plus grand télescope de ce type au monde - une installation révolutionnaire qui changera radicalement ce que nous connaissons de notre Univers.

« La proximité du mégaprojet industriel AES Andes à Paranal pose un risque critique pour le ciel nocturne le plus pur de la planète », a souligné le directeur général de l'ESO, Xavier Barcons. « Les émissions de poussière pendant la construction, l'augmentation des turbulences atmosphériques et surtout la pollution lumineuse auront un impact irréparable sur les capacités d'observation astronomique, qui ont jusqu'à présent attiré des investissements de plusieurs milliards d'euros de la part des gouvernements des États membres de l'ESO ».

L'impact sans précédent d'un mégaprojet

Le projet englobe un complexe industriel de plus de 3 000 hectares, ce qui est proche de la taille d'une ville ou d'un district comme Valparaiso, au Chili, ou Garching, près de Munich, en Allemagne. Il comprend la construction d'un port, d'usines de production d'ammoniac et d'hydrogène et de milliers d'unités de production d'électricité près de Paranal.

Grâce à sa stabilité atmosphérique et à l'absence de pollution lumineuse, le désert d'Atacama est un laboratoire naturel unique pour la recherche astronomique. Ces attributs sont essentiels pour les projets scientifiques qui visent à répondre à des questions fondamentales, telles que l'origine et l'évolution de l'Univers ou la recherche de la vie et de l'habitabilité d'autres planètes.

Un appel à protéger le ciel chilien

« Le Chili, et en particulier Paranal, est un endroit vraiment spécial pour l'astronomie - son ciel noir est un patrimoine naturel qui dépasse les frontières et profite à toute l'humanité », a déclaré Itziar de Gregorio, représentant de l'ESO au Chili. « Il est essentiel d'envisager d'autres emplacements pour ce mégaprojet qui ne mettent pas en danger l'un des trésors astronomiques les plus importants au monde. » La relocalisation de ce projet reste le seul moyen efficace d'empêcher des dommages irréversibles sur le ciel unique de Paranal. Cette mesure permettra non seulement d'assurer l'avenir de l'astronomie, mais aussi de préserver l'un des derniers ciels obscurs véritablement purs de la planète.

Notes

[1] Une étude réalisée par Falchi and collaborators, publiée en 2023 dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a comparé la pollution lumineuse dans les 28 principaux observatoires astronomiques et a conclu que Paranal était le site le plus sombre de tous.

Communiqué de presse publié sur le site de l'ESO

09 janvier 2025

À la poursuite des cataclysmes cosmiques

Des trous noirs aux pulsars, les événements les plus violents et explosifs de l’Univers jouent le rôle de véritables accélérateurs de particules. L’interaction entre le rayonnement cosmique et la matière forme un rayonnement dit « secondaire », constitué en partie de rayons gamma – la spécialité du télescope High Energy Stereoscopic System1 (Hess).

06 janvier 2025

Une image spectaculaire de l'amas d’Antlia dévoilée par une caméra à énergie noire

Lire l'article de Sciences et Avenir (en accès libre)

16 décembre 2024

Les enjeux bien terrestres des télescopes

Lire l'article du Journal du CNRS

30 novembre 2024

Données finales et images non découvertes de NEOWISE

À l'origine, WISE était conçu pour observer le ciel en infrarouge. Pendant sa mission principale, le télescope a cartographié l'univers entier en détectant des étoiles, des galaxies, et des astéroïdes. En 2013, après la fin de sa mission initiale, WISE a été "réactivé" sous le nom de NEOWISE, avec pour objectif principal la détection des objets proches de la Terre. Depuis, la mission a identifié des milliers d'astéroïdes, comètes et autres corps célestes.

Les données finales : une archive astronomique colossale

Les données finales publiées par NEOWISE comprennent des millions d'observations infrarouges prises entre 2013 et 2023. Ces observations fournissent :

- Des informations sur plus de 1,2 million d'objets célestes, dont beaucoup restent à analyser.

- Des détails sur les trajectoires et les compositions d'astéroïdes et comètes, aidant à mieux comprendre les risques potentiels pour la Terre.

- Des aperçus uniques de l'univers lointain, capturés grâce à la sensibilité de l'instrument en infrarouge.

Une grande partie des données de NEOWISE n'a pas encore été analysée en détail. Ces "images non découvertes" pourraient cacher des objets encore inconnus, comme :

- Des astéroïdes trojans et centaures, situés dans des régions difficiles à observer.

- Des comètes en début d'activité, invisibles aux télescopes optiques.

- Des objets interstellaires, semblables à 'Oumuamua ou Borisov.

- Des structures galactiques ou intergalactiques, révélant de nouvelles propriétés de l'univers

Un avenir prometteur pour la recherche astronomique

Les résultats de NEOWISE marquent la fin d’une époque, mais les archives qu’elle laisse continueront à alimenter la recherche astronomique pendant des décennies. Les astronomes amateurs jouent également un rôle clé : en téléchargeant et en analysant ces données, ils peuvent contribuer à des découvertes majeures.

L'analyse des images non découvertes pourrait non seulement révéler de nouveaux objets célestes, mais aussi répondre à des questions fondamentales sur la formation du système solaire et l'évolution de l'univers.

Conclusion

Avec la publication des données finales de NEOWISE, l'astronomie entre dans une nouvelle ère où la collaboration entre scientifiques et amateurs est plus importante que jamais. Les trésors cachés dans ces archives attendent d'être révélés, promettant de nouvelles découvertes qui repousseront les limites de notre connaissance.

06 novembre 2024

« ALMA. Voyage initiatique d’un astronome en terre inca », quand un astrophysicien se frotte à l’âme du ciel

David Elbaz est astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, déjà auteur de plusieurs livres de vulgarisation scientifique. Sur le papier, le prototype du cartésien. Dans son premier roman graphique, le cartésien ne disparaît pas, mais, en quelque sorte, se dédouble. Son héros, Daniel, est lui aussi astrophysicien.

Même au milieu de ce qui semble être nulle part, on peut faire des rencontres. Tout d’abord avec un ciel nocturne fabuleux, le plus beau et le plus pur du monde – ce qui explique pourquoi bien des observatoires modernes ont été installés au Chili –, où les constellations de l’hémisphère austral dessinent un firmament déconcertant. Un choc visuel. Surtout, Daniel rencontre la communauté autochtone des Atacameños (tout comme David Elbaz l’a fait il y a quelques années, lors du tournage d’un documentaire), qui perçoit le ciel bien différemment de lui. Un choc culturel.

Regards croisés

La force de ce récit, délicatement illustré par le dessinateur Matthieu Fauré, tient dans ces regards croisés sur le cosmos, dans l’idée que les visions du ciel, loin de s’affronter, se complètent. Les Andins voient en effet un fleuve dans ce que nous appelons la Voie lactée – notre galaxie spirale observée de l’une de ses branches, où notre Système solaire se trouve. Et, au bout de son étude scientifique, Daniel découvrira que si, des milliards d’années après leur naissance, les galaxies continuent de fabriquer des étoiles, c’est parce qu’elles sont alimentées en matière par des « fleuves » cosmiques invisibles, un des thèmes de travail de David Elbaz. « Il n’y a rien et en même temps… il y a tout », ne cesse de répéter un des personnages du livre. Les apparents déserts de l’Univers sont en réalité pleins de promesses.

En espagnol, langue officielle du Chili, le mot « âme » se dit alma. Lors de son périple dans l’Atacama, au contact de la cosmogonie locale, Daniel, on l’a dit, se dédouble : une espèce de voyage initiatique se surimpose à sa quête scientifique avec ALMA, et le cartésien, en quelque sorte, se frotte à l’âme du ciel.

« ALMA. Voyage initiatique d’un astronome en terre inca », de David Elbaz et Matthieu Fauré (Alisio Sciences, 152 p., 22,90 €).

11 septembre 2024

Le télescope solaire Daniel K. Inouye produit ses premières cartes du champ magnétique de la couronne solaire

Cette étape importante, dirigée par le Dr Tom Schad, astronome associé de la NSO, a été publiée dans Science Advances et promet d'améliorer notre compréhension de l'atmosphère du soleil et de la façon dont ses conditions changeantes conduisent à des impacts sur la société terrestre dépendante de la technologie.

Lire l'article sur notre Blog

10 septembre 2024

Colibri, un nouveau télescope hyperréactif, livre ses premières images au Mexique

03 juillet 2024

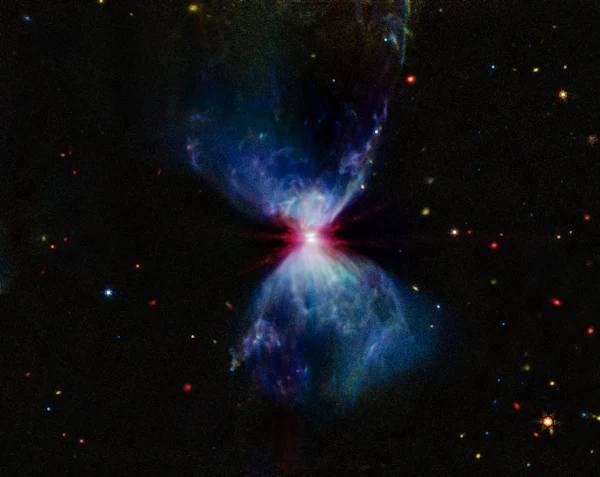

Webb capture un feu d'artifice céleste autour d'une étoile en formation

Prise avec l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb, ce sablier ardent représente la scène d'un très jeune objet en train de devenir une étoile. Une protoétoile centrale se développe dans le col du sablier, accumulant de la matière provenant d'un fin disque protoplanétaire, vu de profil sous la forme d'une ligne sombre.

La protoétoile, un objet relativement jeune d'environ 100 000 ans, est toujours entourée de son nuage moléculaire parent, ou grande région de gaz et de poussière. L'observation précédente de L1527 par Webb, avec la NIRCam (Near-Infrared Camera), nous a permis d'observer cette région et a révélé ce nuage moléculaire et cette protoétoile dans des couleurs opaques et vibrantes.

Les images NIRCam et MIRI montrent les effets des écoulements, qui sont émis dans des directions opposées le long de l'axe de rotation de la proto-étoile lorsque l'objet consomme du gaz et de la poussière du nuage environnant. Ces écoulements prennent la forme d'ondes de choc sur le nuage moléculaire environnant, qui apparaît sous forme de structures filamentaires.

Ils sont également responsables de la création de la structure brillante en forme de sablier au sein du nuage moléculaire, car ils dynamisent ou excitent la matière environnante et font briller les régions situées au-dessus et en dessous. Cela crée un effet rappelant celui des feux d'artifice illuminant un ciel nocturne nuageux. Cependant, contrairement à NIRCam, qui montre principalement la lumière réfléchie par la poussière, MIRI permet de voir comment ces flux affectent la poussière et les gaz les plus épais de la région.

Les zones colorées ici en bleu, qui englobent la majeure partie du sablier, montrent principalement des molécules carbonées appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques . La protoétoile elle-même et la couverture dense de poussière et d'un mélange de gaz qui l'entourent sont représentées en rouge. (Les extensions rouges en forme de cierges magiques sont un artefact de l'optique du télescope.)

Entre les deux, MIRI révèle une région blanche directement au-dessus et en dessous de la protoétoile, qui n'apparaît pas aussi fortement dans la vue NIRCam. Cette région est un mélange d'hydrocarbures, de néon ionisé et de poussière épaisse, ce qui montre que la protoétoile propulse cette matière assez loin d'elle alors qu'elle consomme de manière désordonnée la matière de son disque.

À mesure que la protoétoile continue de vieillir et de libérer des jets énergétiques, elle va consommer, détruire et repousser une grande partie de ce nuage moléculaire , et de nombreuses structures que nous voyons ici commenceront à s'estomper. Finalement, une fois qu'elle aura fini de rassembler de la masse, ce spectacle impressionnant prendra fin et l'étoile elle-même deviendra plus apparente, même pour nos télescopes à lumière visible.

La combinaison des analyses des vues proche et moyen infrarouge révèle le comportement global de ce système, notamment la manière dont la protoétoile centrale affecte la région environnante. D'autres étoiles du Taureau, la région de formation d'étoiles où réside L1527, se forment exactement de la même manière, ce qui pourrait conduire à la perturbation d'autres nuages moléculaires et soit empêcher la formation de nouvelles étoiles, soit catalyser leur développement.

Fourni par le Space Telescope Science Institute